Una regione in flusso

Negli ultimi decenni, la migrazione è divenuta un tema particolarmente inquietante. Questo non soltanto per la sempre più vistosa incapacità dei governi e dell’opinione pubblica di trattare i flussi migratori con equilibrio, ma anche (e forse soprattutto) perché questa incapacità si fonda sempre più spesso su atteggiamenti e approcci ideologici che giungono a mettere in discussione l’eguaglianza tra esseri umani. La maggior parte dei lettori, a questo punto, penserà alla recente situazione italiana e a ciò che accade in altri luoghi del mondo occidentale. Tuttavia, è importante prendere in considerazione anche la situazione di altri continenti, dove si registrano flussi migratori spesso molto ampi e composti da migranti in condizioni precarie e con tutele limitate o inesistenti.

Lavoratore Cambogiano immigrato a Ranong, Thailandia. Foto di Mahmud Rahman, MAP Photo Agency

Questo è il caso, per esempio, del Sud-est asiatico, spesso ignorato nel dibattito italiano ed europeo. Eppure l’area è caratterizzata da una mobilità intra-regionale che ha generato almeno sei milioni e mezzo di migranti che hanno lasciato i Paesi più svantaggiati per raggiungere sia le economie decisamente sviluppate (quali Singapore), sia le medie potenze economiche come la Malaysia e, specialmente, la Thailandia (che ne riceve più della metà).[1] Queste ultime, con i loro bassi o medi livelli di automatizzazione, fanno ricorso al basso costo del lavoro per attrarre investimenti, esportare prodotti agricoli o industriali a condizioni competitive, e fare funzionare l’industria turistica e altri servizi. Questo modello economico sta tuttavia scontrandosi con due processi: l’invecchiamento della popolazione e il cambiamento dello stile di vita dei giovani, i quali ricercano lavori più qualificati. È emersa così una crescente domanda di manodopera straniera a bassa remunerazione che attira soprattutto lavoratori provenienti dai Paesi vicini meno sviluppati e con popolazioni più giovani, (spesso) meno istruite, e in cerca di opportunità personali e familiari. Il fatto che questo tipo di immigrazione sia necessaria e che raramente generi competizione con i lavoratori autoctoni non ha agevolato, tuttavia, né l’accettazione del fenomeno da parte delle autorità governative, né il riconoscimento pubblico dell’importante contributo apportato dai migranti.

Coppia di immigrati dal Myanmar col figlio appena nato a Mae Sot, Thailandia, 2018. Foto di David Hulme esposta alla mostra “Born in Limbo” di World Vision Thailand and SEA Junction

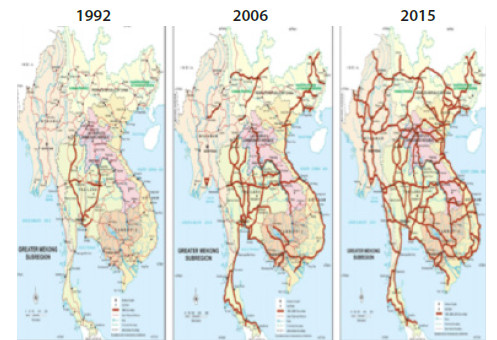

E ciò, nonostante l’espansione del mercato del lavoro regionale sia il risultato della regionalizzazione espressamente voluta dall’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) composta dai dieci stati dell’area. Negli ultimi tre decenni, dopo l’apertura all’economia globale di Vietnam e Laos, l’ASEAN ha incessantemente promosso (con il sostegno finanziario e di know-how delle banche multilaterali e dei Paesi donatori) la libera circolazione di beni, servizi e capitali. Si pensi al “piano di cooperazione regionale” della cosiddetta grande regione del Mekong (Greater Mekong Subregion, in sigla GMS), lanciato già nel 1992 in collaborazione con la Banca Asiatica di Sviluppo (ADB); oppure ai robusti interventi per arrivare alla proclamazione della comunità economica regionale (ASEAN Economic Community, AEC) nel 2015. In entrambi i casi sono stati fatti enormi sforzi per costruire infrastrutture di trasporto (reti viarie, ferroviarie e marittime) ed energetiche. Si è poi agito per armonizzare i processi di sdoganamento delle merci e le procedure di concessione di visti per i viaggiatori.

Sviluppo della rete stradale dall’inizio del GMS al 2015

(Adattato da mappe della Banca di Sviluppo Asiatica, ADB)

La circolazione di persone facilitata dai processi di integrazione regionale non beneficia però tutte le fasce della popolazione: l’ASEAN ha agevolato la mobilità delle categorie privilegiate (commercianti, personale d’affari, turisti, pensionati); e solo recentemente, e piuttosto mal volentieri, si è cominciato a parlare di lavoratori. Questa attenzione è stata però limitata ai lavoratori maggiormente qualificati. La creazione di un’area di mobilità libera ha, infatti, come obiettivo professionisti che operano in pochi settori ben definiti: turismo, ingegneria, medicina e odontoiatria, architettura e contabilità. Questi ultimi, tuttavia, costituiscono non più del 5-6% dei 625 milioni di abitanti della regione e una percentuale irrisoria dei migranti che si muovono nell’area.

La stragrande maggioranza dei migranti, composta dai lavoratori manuali, è del tutto ignorata. Per questo gruppo ci si preoccupa della sua (endemica) irregolarità e si cerca di limitarne la permanenza con accordi bilaterali tra Paesi d’origine e Paesi di destinazione. In altre parole, l’idea di politica migratoria che ancora domina nel Sud-est asiatico è simile a quella dell’Europa postbellica dei lavoratori-ospiti, dei Gastarbeiter (molti dei quali italiani) che negli anni del miracolo economico europeo vennero reclutati per soddisfare ‘temporaneamente’ la domanda di lavoro presente nelle fabbriche o nelle miniere dei Paesi dell’Europa settentrionale. Non si è imparato dal fatto che allora, come oggi nel Sud-est asiatico, molti lavoratori “ospiti” lavorano fuori dal sistema a causa di un regime migratorio impraticabile nella sua rigidità formale ma anche caratterizzato da tolleranze più o meno estese. Quando nei primi Anni Settanta la crescita in Europea rallentò, i governi scoprirono rapidamente quanto la presenza straniera fosse ormai strutturale: “i ‘lavoratori ospiti” si erano già “trasformati in residenti permanenti”, radicati con famiglie nel paese che ormai considera[va]no casa, e con poche intenzioni di ritorno, specialmente se le prospettive di sopravvivenza nei paesi di origine erano poche o nulle”.[2] Nel Sud-est asiatico, con l’aumento dei flussi migratori determinati da squilibri di sviluppo e cambiamenti demografici ed economici regionali, non è questione di se, ma di quando i governi dell’area arriveranno alla stessa realizzazione.

La Thailandia come nodo delle tensioni migratorie regionali

Nel Sud-est asiatico, la Thailandia esprime molto bene la tensione tra la necessità di ricorrere al lavoro migrante (particolarmente intensa in questo Paese) e la scarsa o nulla volontà di riconoscere la presenza dei migranti e il loro contributo. Nel Paese con i confini terrestri più attraversati di tutto il Sud-est asiatico, si stima vi siano circa 3,9 milioni di migranti internazionali – il 97% dei quali proveniente dal Myanmar e, in misura minore, da Cambogia e Laos. Questi immigrati dai Paesi limitrofi rappresentano un’importante realtà sia sotto il profilo demografico sia dal punto di vista economico.

Demograficamente, stiamo parlando di un Paese di 67 milioni di abitanti, solo sei milioni in più dell’Italia, con il tasso di fecondità (1,5 figli per donna) più basso della regione dopo Singapore. Se negli ultimi anni si è registrato un piccolo (ma assai apprezzato) incremento della popolazione, è stato in parte dovuto all’afflusso di immigrati. L’impatto demografico della loro fecondità è difficile da stimare: i figli degli immigrati non vengono inseriti nel sistema governativo di amministrazione dell’immigrazione, le loro nascite non sono sempre documentate, e si calcola che vi siano oltre 400 mila bambini apolidi, invisibili. Nonostante tali difficoltà, nel 2015 l’Università Mahidol ha stimato il numero dei coniugi e dei figli dei lavoratori immigrati a ben un milione di persone. Se tale stima dovesse essere confermata da fonti governative, sia il numero della popolazione migrante sia quello delle nascite locali andrebbero rivisti decisamente al rialzo.

L’età dei migranti è un dato particolarmente importante per un Paese dove la popolazione invecchia rapidamente, anche rispetto agli altri Paesi della regione. Si stima, infatti, che nel 2050 quasi un terzo dei thailandesi avrà più di 60 anni.[3] Nella fascia di lavoratori dai 15 ai 34 anni vi è una chiara sovra-rappresentazione dei lavoratori immigrati, la cui percentuale è in continua crescita. Il numero di lavoratori autoctoni diminuisce, così come diminuisce la proporzione dei giovani nella popolazione. Nel 2010, l’età mediana dei lavoratori migranti era 32,2 e continuava a scendere, mentre quella dei lavoratori autoctoni era 42,2 e continuava a salire. Nei prossimi anni e in futuro ci si può aspettare un ulteriore rafforzamento di queste tendenze invertite: si prevede infatti un aumento del fabbisogno di manodopera straniera e una carenza di 4,7 milioni di lavoratori entro il 2020.[4] In mancanza di altri interventi capaci di incentivare la fertilità e di promuovere un modello di sviluppo capace di inserirsi nelle fasi produttive a maggior valore aggiunto (aumentando le skills, riformando il sistema d’istruzione, promuovendo l’innovazione), “il flusso costante di lavoratori stranieri permette di prendere tempo e allevia la sfida demografica della Thailandia”.[5]

I lavoratori immigrati costituiscono circa il 10% della forza lavoro della Thailandia, che viene generalmente stimata tra i 37 e 39 milioni di lavoratori. La forza lavoro straniera è presente praticamente in tutti i settori produttivi, e sempre meno lavori vengono riservati per legge esclusivamente ai thailandesi. La maggior parte dei migranti lavora nei settori dell’industria, dell’agricoltura e dell’edilizia. Interi settori, come la pesca e il turismo, si reggono ormai solo grazie al loro lavoro. Le donne costituiscono quasi il 50% dei migranti e lavorano nell’agricoltura, nel tessile, nella trasformazione del pesce, nel lavoro domestico e nell’industria dell’intrattenimento, in Thailandia spesso un eufemismo per indicare la prostituzione.

In termini economici, l’apporto dei migranti al Prodotto Interno Lordo (PIL) è stato stimato, per il 2010, tra il 4,3 e il 6,6%. Anche grazie alla presenza e al lavoro degli immigrati, il reddito e il tasso di occupazione dei Thailandesi è aumentato.[6] Questo contributo potrebbe diventare ancora più rilevante se gli immigrati godessero di maggiore protezione. Sin dall’inizio degli anni Novanta (quando la Thailandia è diventata un Paese di immigrazione) una serie di compromessi tra pressioni economiche e considerazioni di sicurezza nazionale hanno però finito per produrre un sistema di amministrazione delle migrazioni incoerente e dannoso per le condizioni degli immigrati.

Il paradosso delle “registrazioni”

Dovendo affrontare flussi di immigrazione irregolare in continuo aumento[7], il governo thailandese ha cercato di regolarizzarli senza tuttavia farlo sino in fondo. Vi è una profonda resistenza da parte del Ministero dell’Interno e delle autorità militari ad allentare le restrizioni in materia di immigrazione e residenza in proclamata difesa della sicurezza nazionale e dell’“essere thai”. Contemporaneamente, per soddisfare le imprese e alleviare l’irregolarità degli immigrati, il governo adotta processi di semi-regolarizzazione delle posizioni lavorative (le cosiddette “registrazioni”) creando una specie di sanatoria permanente.[8] Si giunge quindi a una situazione in cui una risoluzione del Parlamento concede permessi di lavoro per uno o due anni ai lavoratori manuali e domestici provenienti da Laos, Cambogia e Myanmar, ma non cancella gli effetti legali derivanti dall’essere entrati irregolarmente nel Paese. Questi migranti lavorano regolarmente ma restano illegali in “attesa di espulsione”, senza poter ricevere i visti che autorizzano a vivere legittimamente in Thailandia. I loro familiari, inoltre, sono generalmente esclusi da queste sanatorie, oppure vengono “registrati” solo in certi periodi. In questo modo si differenziano gli immigrati dei Paesi limitrofi dagli immigrati più qualificati di altre nazionalità e gli si riconosce il loro stato di lavoratori, ma non di essere umani: un vero e proprio “stock” di puro lavoro.

Questo sistema non è solo discriminatorio e paradossale. È anche costoso, burocratico e inefficiente. Le limitazioni imposte ai migranti in termini di movimento e cambio di lavoro all’interno della Thailandia li rendono più vulnerabili ad abusi e di fatto li inducono a diventare nuovamente irregolari non appena cercano un lavoro migliore con un’altra impresa o in una nuova località, visto che ciò non è permesso. Né, come vedremo nella sezione successiva, essere registrati garantisce condizioni di lavoro adeguate. Viste le molte restrizioni e i pochi benefici, non stupisce quindi che una buona parte degli immigrati preferisca non spendere preziosi e sudati risparmi per sottoporsi al processo di registrazione.

La situazione non è cambiata in modo significativo nemmeno dopo l’introduzione, nel 2003-2004, degli accordi tra la Thailandia e i suoi vicini che prevedono la possibilità di emigrare legalmente verso la Thailandia. Per i migranti già residenti in Thailandia, tornare al Paese d’origine per poi ri-emigrare è infatti sia troppo costoso sia rischioso. Anche per i nuovi migranti, del resto, le procedure esistenti sono eccessivamente lunghe e dispendiose. Inoltre, le dettagliate regole sui criteri di selezione, le procedure di assunzione, le quote e il deposito sono troppo restrittive. Il passaggio irregolare attraverso il confine resta la strategia preferibile sia per loro sia per i datori di lavoro che li sfruttano, entrambi consapevoli del fatto che le autorità thailandesi chiudono spesso un occhio. Così, molti migranti rimangono in una posizione legale ambigua se non fuori legge. Il governo ha cercato di aumentare le misure punitive, ad esempio prevedendo punizioni dure per i datori di lavoro che assumono migranti illegali, ma ancora più dure per i migranti stessi (con pene sino ai cinque anni di carcere), poi ridotte per le proteste dei datori di lavoro e delle organizzazioni civili. Ciononostante, solo (circa) un milione e duecentomila immigrati presenti in Thailandia si è presentato all’ennesima “registrazione” e solo un altro milione e trecentomila ha completato la verifica dei documenti necessari per la registrazione. Per quanto riguarda gli accordi bilaterali, sono stati utilizzati solo da 677 mila persone, che sono legali a pieno titolo sia rispetto all’ingresso sia al soggiorno. Sembra, inoltre, che un numero crescente di datori di lavoro abusi del permesso per lavoratori stagionali in zone di confine al fine di dare un’apparenza di legalità iniziale che si traduce in irregolarità non appena gli immigrati si muovono verso l’interno del paese o superano i trenta giorni previsti dal permesso senza rinnovarlo.

Una vulnerabilità voluta e strutturale

Sembrerebbe quindi che, per funzionare, il modello economico thailandese non conti solo sulla presenza degli immigrati, ma anche sulla loro irregolarità. I lavoratori provenienti dai Paesi limitrofi, dovendo operare all’ombra della legge, sono ancora più economici di quelli “registrati”. Il salario giornaliero minimo medio in Thailandia è stato aumentato quest’anno a 325 Baht thailandesi (circa nove euro), ma è risaputo che i migranti “registrati” spesso ricevono molto meno di questa modesta somma. Ai loro stipendi vengono infatti sottratte varie “spese” determinate a discrezione dei datori di lavoro. Gli immigrati “non registrati” ricevono ancora meno: una variazione dal 50 al 30% del dovuto. Questo sistema di sfruttamento conta sul fatto che i lavoratori stranieri non hanno molta scelta poiché verrebbero pagati una percentuale ancora inferiore nei Paesi limitrofi. In Myanmar, per esempio, il salario minimo è di 2,50 Euro al giorno. Gli immigrati sono quindi disposti a tirare avanti, anche perché in gioco non vi è solo il loro futuro, ma anche quello della loro famiglia. Le loro rimesse, anche se minime, sono essenziali per la sopravvivenza dei loro familiari e aiutano il loro Paese d’origine contribuendo allo sviluppo delle zone arretrate di provenienza dei migranti.

Vista la loro situazione di bisogno, i migranti si trovano ad accettare condizioni di lavoro e di vita che non si possono che definire miserevoli. Svariati studi di ricercatori e organizzazioni internazionali e delle Nazioni Unite hanno per anni, se non decenni, documentato come gli immigrati si trovino a dover lavorare senza molta protezione, per lunghe giornate, senza giorni di riposo e in condizioni pericolose, spesso a contatto con macchine e prodotti chimici dannosi. I lavoratori registrati stanno cercando con grande coraggio di organizzarsi e, con l’aiuto di organizzazioni non-governative hanno, in casi eccezionali, denunciato gli abusi e perfino ottenuto risarcimenti. Per i lavoratori del tutto irregolari, invece, questo non è possibile e restano impotenti di fronte alla difficoltà della loro condizione.

Recentemente, il settore ittico ha ricevuto particolare attenzione per gli abusi molto gravi di cui sono vittime gli immigrati (spesso anche quelli registrati) imbarcati sulle navi a lunga navigazione. Sono stati riportati casi di immigrati costretti a lavorare più di venti ore (se necessario con stimolo di metanfetamina e altre droghe), vittime di punizioni corporee, e deceduti o scomparsi nel corso del viaggio. Campagne mediatiche negative e la richiesta dell’Europa e degli Stati Uniti di reprimere il lavoro forzato sulle navi, pena il blocco delle importazioni del pesce pescato in Thailandia, hanno sicuramente reso il fenomeno meno manifesto. Alcuni osservatori, soprattutto Human Rights Watch e altre organizzazioni di diritti umani, dubitano tuttavia che la situazione sia veramente cambiata.

Come si è detto, la mobilità degli immigrati è pure limitata: oltre a non essere autorizzati a cambiare località, molti di loro sono costretti a dovere abitare in dormitori o capannoni, spesso isolati, assegnati loro dagli imprenditori. Quando vivono autonomamente, gli immigrati abitano in comunità molto precarie anche se molte di esse, specialmente nei luoghi di confine, esistono da decenni. Uno studio di 119 famiglie in ventuno comunità del Nord della Thailandia ha riportato che le baracche in cui vivono gli immigrati sono per lo più costruite con materiali economici, senza un adeguato sistema sanitario e con accesso limitato all’acqua potabile. Vi sono, generalmente, servizi sanitari e scolastici, ma gli immigrati difficilmente vi accedono a causa di un gap culturale e linguistico. A ciò si aggiunge, per gli immigrati non registrati, la paura di essere identificati e deportati. Donne e bambini spesso subiscono forme di violenza o di molestia anche sessuali. Inoltre, l’intera comunità è esposta quotidianamente a richieste di pagamento da parte delle forze dell’ordine. Negli ultimi mesi, le autorità thailandesi hanno anche effettuato dei veri e propri “rastrellamenti” che hanno prodotto numerosi arresti e detenzioni nei centri di immigrazione, nonché frettolose (seppur temporanee) fughe dei migranti verso il Paese natio.

La difficile vita degli immigrati dalla regione dovrebbe stimolare una discussione pubblica sull’attuale sistema di amministrazione dell’immigrazione e sui suoi doppi standard. Tale discussione renderebbe più semplice approvare e introdurre misure che valorizzino la presenza degli immigrati e diano loro la possibilità di risiedere in Thailandia con maggiore serenità. Dopotutto, è evidente che quella che si credeva essere una permanenza temporanea si è ormai tramutata in presenza strutturale. Già nel 2008, l’Università Mahidol aveva scoperto che la durata mediana della permanenza degli immigrati in Thailandia dai Paesi limitrofi era di 5,3 anni, e che per alcune località con alta concentrazione saliva sino a nove anni. Si può supporre che oggi l’anzianità migratoria sia ancora più lunga. Un altro studio, anch’esso del 2008, concludeva che il 75% delle donne immigrate birmane aveva partorito in Thailandia nonostante l’impossibilita di registrare i figli e di dar loro una cittadinanza sia thailandese sia birmana.[9] È inoltre utile ricordare che, nonostante molti avessero scommesso sul ritorno degli immigrati birmani dopo la riapertura del Myanmar, ciò non è avvenuto e non sembra probabile avvenga nel prossimo futuro.

Eppure, né le difficili condizioni descritte, né l’evidenza empirica del ruolo fondamentale degli immigrati nell’economia thailandese, sembrano bastare. Il governo e le organizzazioni multilaterali si limitano a proporre marginali miglioramenti che non fanno altro che riprodurre lo status quo. Se davvero si volesse cambiare la situazione, si dovrebbe invece cominciare a parlare di diritto di residenza e di integrazione, due argomenti considerati tabù dal governo thailandese.

Come ci ricordano Maryann Bylander and Georgia Reid, la scelta del governo thailandese di aumentare le restrizioni e criminalizzare l’immigrazione irregolare non è l’unica opzione possibile. Un modello di circolazione autonoma (senza contratti bilaterali) all’interno dell’ASEAN anche per i lavoratori manovali, sulla falsariga, ad esempio, della libertà di movimento tra i paesi dell’Unione Europea, potrebbe ridurre gli abusi e la vulnerabilità degli immigrati provenienti da Laos, Cambogia e Myanmar in Thailandia (e probabilmente anche degli altri migranti nel Sud-est asiatico). Anche se al momento questa soluzione può apparire illusoria, rinunciare a proporla vorrebbe dire rassegnarsi alle ingiustizie inerenti al sistema attuale.

L’autrice ringrazia il Prof. Giuseppe Sciortino (Università di Trento)

[1] Testaverde, M., Moroz, H., Hollweg, C. H., & Schmillen, A. (2017) Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers to Labor Mobility in Southeast Asia, Washington DC: The World Bank.

[2] Sciortino, G. (2017) Rebus Immigrazione, Bologna: Il Mulino, p. 118.

[3] United Nations (2017) World Population Prospects. New York: UN, p. 30.

[4] Thailand Development Research Institute (2012), Designing manufacturing and labour force development strategies for industrial sector demand in 2015, Bangkok: Ministry of Industry, Office of Industrial Economics.

[5] Tradotto da: Pongsudhirak, T. (2015) The myth of Thailand’s demographic doom, online: https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/502523/the-myth-of-thailand-demographic-doom.

[6] OECD/ILO (2017) How Immigrants Contribute to Thailand’s Economy, Paris: OECD Publishing, online: http://www.oecd.org/countries/thailand/how-immigrants-contribute-to-thailand-s-economy-9789264287747-en.htm

[7] Specialmente dal Myanmar dove la situazione politica opprimente e la povertà di un sistema isolato e corrotto erano (e rimangono) forti stimoli alla fuga all’estero.

[8]Sciortino, R. & Punpuing, S. (2009) International Migration in Thailand. Bangkok: International Organisation for Migration, online: https://www.researchgate.net/publication/281853939_International_Migration_in_Thailand_2009

[9] Huguet, J. W. & Chamratrithirong, A. (2011) Thailand Migration Report 2011. Migration for Development in Thailand: Overview and Tools for Policymakers, Bangkok: International Organization for Migration.

La Global 2000 è una pubblicazione a cura della rivista Forbes che ogni anno stila la classifica delle prime 2000 aziende al mondo. Lo... Read More

The ongoing development of Sino-Gulf relations, driven by China’s deepening ties with the states of the Gulf Cooperation Council (GCC), represents a significant shift... Read More

Come ogni fenomeno economico e sociale nella Repubblica popolare cinese (Rpc), anche i mezzi di comunicazione di massa del Paese hanno registrato negli ultimi... Read More

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) è al centro dei dibattiti politici, economici e dell’innovazione di moltissimi paesi. La Cina è senza dubbio... Read More

Short or rhythmic slogans to convey ideals have been employed by the Chinese Communist Party since its foundation to support the national narrative. In... Read More

Copyright © 2024. Torino World Affairs Institute All rights reserved