Il 16 dicembre 1978 a Pechino viene reso noto il comunicato congiunto che annuncia il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica popolare cinese (Rpc) e gli Stati Uniti.[1] Due giorni dopo, il 18 dicembre, inizia la terza sessione plenaria dell’11° Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), che passerà alla storia come il momento iniziale delle politiche di “riforma e apertura” (gǎigé kāifàng, 改革开放) che hanno caratterizzato la Cina fino ai giorni nostri. La concomitanza dei due eventi non deve sorprendere: la coincidenza tra riforme economiche interne e apertura del mercato statunitense (e, quindi, dei mercati globali) è stata la principale condizione per il successo economico degli Stati sviluppisti, inclusa la Cina. A quarant’anni dall’avvio delle riforme, e ora che la Cina è diventata la seconda economia mondiale, possiamo tracciare un bilancio del percorso di sviluppo cinese, inquadrandolo nell’esperienza comune dei paesi di nuova industrializzazione dell’Asia orientale. Cercheremo poi di capire se, in un contesto nazionale e internazionale profondamente mutato, i paradigmi del passato sono ancora utili a leggere le sfide (vecchie e nuove) che la dirigenza cinese ha oggi davanti a sé.

Una donna legge un articolo dedicato al ruolo di Deng Xiaoping nel lancio delle riforme nel 1978 – riforme che avrebbero trasformato il paese più popoloso al mondo in una delle economie a più rapido sviluppo. Questa foto, scattata nella Grande Sala del Popolo di Pechino, risale alle celebrazioni del trentennale delle politiche di riforma e apertura nel 2008 (immagine: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images).

La letteratura sullo Stato sviluppista ha analizzato il ruolo di sostegno dello Stato alla crescita, nella fase di decollo economico, in alcuni paesi dell’Asia orientale quali il Giappone,[2] la Corea del Sud,[3] e Taiwan.[4] Negli Stati in cui il processo di industrializzazione è tardivo, il divario di produttività con i paesi avanzati è talmente ampio che per ridurlo non è sufficiente affidarsi ai soli meccanismi di mercato.[5] L’esperienza degli Stati sviluppisti dimostra che il semplice vantaggio comparato – determinato dal basso costo del lavoro – non garantisce di per sé l’avvio di un processo di industrializzazione. La Corea del Sud, ad esempio, fu in grado di creare una serie di “vantaggi competitivi” per generare prospettive di crescita a lungo termine.[6] A Taiwan, politiche industriali settoriali combinate con graduali e selettive aperture al mercato internazionale furono sostenute da incentivi, sussidi, meccanismi di verifica e di diffusione del rischio a beneficio degli attori economici performanti, in grado cioè di ottenere risultati in termini di produzione ed esportazioni. Gli incentivi miravano a generare un’industria produttiva, ad alta intensità tecnologica, e trainata dalle esportazioni. Il meccanismo di formazione dei prezzi non venne lasciato al mercato, ma fu governato attraverso la creazione di una “struttura sociale degli investimenti” che sosteneva l’espansione di una nascente classe industriale di capitalisti[7] non considerata come antagonista alla classe politica, ma anzi come una preziosa collaboratrice nel processo di sviluppo della nazione.

Nell’approccio del mercato governato, “l’enfasi è sulla creazione di una maggiore congruenza tra lo spazio economico e quello politico” attraverso l’adozione di mezzi che permettano alle società di “definire e sostenere alcuni limiti e offrire una direzione alle forze, potenzialmente travolgenti, dei mercati competitivi”[8] globali. In altre parole, lo Stato contenne le forze del mercato, e le canalizzò nella società per generare una classe capitalista attratta dai profitti resi possibili dall’apertura selettiva agli investimenti stranieri orientati non al mercato interno (perché avrebbero distrutto il fragile tessuto industriale locale), bensì alle esportazioni. In tal modo, gli incentivi provenienti dal contesto economico globale furono resi compatibili con le condizioni economiche e politiche interne, una lezione che la Cina avrebbe ben presto imparato. Si può disquisire a lungo se l’aiuto economico diretto statunitense, in un contesto di Guerra fredda, abbia in realtà rappresentato la leva essenziale per il decollo economico di Giappone, Corea e Taiwan,[9] ma un dato è certo: senza l’apertura del mercato USA, e di quello europeo, l’allineamento degli incentivi internazionali e di quelli interni non si sarebbe verificato. La disponibilità degli Stati Uniti – in quanto potenza egemonica – a ricevere i beni prodotti da questi Stati, del resto, rappresenta un esempio di fornitura di beni pubblici che rende possibile il corretto funzionamento dell’ordine liberale internazionale.[10]

Grazie a questo allineamento, mentre viene garantita la stabilità politica, nello Stato sviluppista si realizza un progetto (in ottica gramsciana) di trasferimento di risorse verso il sostegno di rendite e diritti di proprietà dei gruppi produttivi capitalistici. La differenza tra questi trasferimenti nello Stato sviluppista e le prebende distribuite dagli Stati economicamente arretrati ai gruppi sociali improduttivi, perennemente in lotta tra loro per accaparrarsi risorse economiche e potere politico, è da ricercarsi nella struttura di political economy interna, osservando la distribuzione sociale del potere. Se la capacità istituzionale di accompagnare e rafforzare il cambiamento capitalistico è compatibile con gli interessi dei gruppi sociali al potere, i costi di transizione (cioè i costi sopportati dagli iniziatori delle riforme per farli accettare dalla società) saranno bassi, e la transizione possibile. Viceversa, lo Stato rischia di trovarsi intrappolato in una condizione di permanente sottosviluppo.[11] Nessuno Stato si è mai sviluppato senza il consenso della classe politica al potere, a meno di compiere una rivoluzione. Ma se la rivoluzione ha successo, il primo scopo del nuovo regime è difendere se stesso, e quindi rischia di innescare una dinamica conservatrice che non consente la formazione di una classe capitalista relativamente autonoma.[12]

Il paradigma dello Stato sviluppista ha tre dimensioni: ideale, istituzionale, e socio-politica. Nel primo caso, occorre citare il nazionalismo economico. Dopo la Seconda guerra mondiale, il perseguimento dello sviluppo economico fu un “progetto trasformativo”[13] dell’intera nazione e l’obiettivo di colmare il divario con i paesi industrializzati (catching-up) divenne la priorità assoluta degli Stati sviluppisti dell’Asia orientale. Il nazionalismo fu il collante[14] che mobilitò la popolazione attorno a un progetto avente lo scopo di far (ri)ottenere al paese un ruolo rilevante nell’economia globale.[15] Lo sviluppo economico e l’enfasi sulla crescita del PIL fornì all’élite politica il sostegno sociale e legittimò i governanti come politici illuminati, devoti all’arricchimento della nazione.

In secondo luogo, lo Stato sviluppista presenta una distinta dimensione istituzionale. In contesti caratterizzati da elevato capitale umano e da governi tendenzialmente autoritari (o dominati da un partito perennemente prevalente, come in Giappone), una burocrazia professionale guidata da un’agenzia-pilota incaricata del coordinamento delle politiche economiche gestì l’intervento statale in economia.[16] Mentre i governi adottavano politiche macroeconomiche virtuose, la guida dello Stato e le forze del mercato si fusero tra loro per garantire “un’enfasi costante” sulla crescita degli investimenti (soprattutto nel settore manifatturiero) e sulla competitività internazionale delle aziende, ottenuta attraverso un mix strategico di protezione del mercato interno e incentivi alle esportazioni.[17] In Corea, l’accesso al mercato e la concorrenza furono limitati, i movimenti di capitale controllati, e le banche commerciali mantenute in mano pubblica, mentre i controlli dei prezzi venivano negoziati periodicamente con le maggiori aziende, incoraggiate, tramite un sistema di sanzioni e ricompense, a rispettare obiettivi di produzione e di esportazione e a competere sul mercato globale. Lo Stato, in altri termini, agì come un efficace filtro, rendendo le condizioni di political economy interna compatibili con gli incentivi provenienti dall’economia politica globale – incentivi che per Giappone, Corea e Taiwan, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del Novecento, erano legati all’incorporazione nel mondo occidentale capitalista, dominato dagli Stati Uniti.

Infine, in terzo luogo, a livello socio-politico lo Stato sviluppista era basato sull’organizzazione corporativa dello Stato, sull’alleanza cioè tra le agenzie burocratiche statali e le imprese private. Il mutuo rafforzamento e la cooperazione tra un forte apparato statale e una classe capitalista nascente (ma già organizzata) creò un contesto dinamico di interazione e di definizione dei rispettivi ruoli (un’embedded autonomy)[18] che generò crescita economica.[19] Lo Stato aveva il “potere infrastrutturale”[20] di assicurare la collaborazione delle élite, costringendo i capitalisti a sottostare alle direttive e alle priorità del governo, e contenendo le istanze del mondo del lavoro.[21] La repressione e la marginalizzazione della classe operaia meritano qualche riga in più. I lavoratori erano tenuti sotto controllo, impedendo la nascita di un movimento operaio liberamente organizzato, e i salari venivano mantenuti bassi per aumentare la competitività internazionale del paese.[22] Poiché era però necessario il consenso della classe operaia per attuare il progetto sviluppista, il contratto sociale si basò su un trade-off: assenza di partecipazione politica in cambio di miglioramento del benessere economico. Nella fase di decollo, il trade-off garantì una “crescita senza perdenti”,[23] dando a ciascuno la possibilità di sentirsi parte del successo di un percorso sviluppista nazionale concepito come discorso totalizzante, egemonico in senso gramsciano.[24] Tutti questi elementi – il nazionalismo economico, un governo che disciplina il mercato, l’organizzazione corporativa dello Stato – sono rintracciabili nell’esperienza quarantennale della crescita cinese. Vediamoli.

La Cina come Stato sviluppista

Vi è un sostanziale accordo sulle principali componenti che caratterizzano il “modello Cina” (Zhōngguó móshì, 中国模式): il pragmatismo della leadership, pronta ad accettare l’introduzione dei meccanismi di mercato come strumenti ideologicamente neutrali di rafforzamento della crescita (“non importa se il gatto sia bianco o nero, purché catturi i topi”, avrebbe detto Deng Xiaoping); lo sperimentalismo e il gradualismo, poiché le riforme vennero testate spesso localmente prima di essere estese a livello nazionale (“attraversare il fiume tastando le pietre”); diritti di proprietà ibridi, instabili e poco chiaramente definiti (l’esatto opposto delle prescrizioni mainstream delle organizzazioni internazionali, note come Washington Consensus), con la proprietà privata che convive con le imprese di Stato, divenute nel frattempo “campioni nazionali” in industrie strategiche; un’integrazione “gestita” nei mercati globali, con l’adozione di sussidi, restrizioni al mercato, misure di sostituzione delle importazioni e allo stesso tempo politiche di sostegno alle esportazioni; l’apertura selettiva al mercato in certi settori e in certe aree geograficamente limitate (le Zone Economiche Speciali, o ZES);[25] una forte enfasi sulla crescita quantitativa, misurata in termini di Pil; la permanenza di un sistema politico autoritario, anche se “frammentato”.[26]

Queste caratteristiche, secondo alcuni, renderebbero il modello cinese unico.[27] Secondo altri, il successo cinese porterebbe alla creazione di un esempio che gli altri paesi in via di sviluppo potrebbero imitare, una sorta di Beijing Consensus basato su pragmatismo economico e autoritarismo politico.[28] Invece, l’esperienza cinese di questi quarant’anni non è affatto unica – o, almeno, non è “unicamente unica”, nel senso che la sua unicità non è diversa dall’unicità di qualsiasi altro paese, e perciò non può diventare categoria esplicativa. Invece, nella Cina delle riforme sono riscontrabili tutte e tre le componenti dello Stato sviluppista: la formulazione del progetto di sviluppo economico in chiave nazionalistica, la promozione di politiche industriali dirette all’integrazione strategica nei mercati globali, il sostegno a una classe capitalista nascente, che non fosse antagonista ma partner dell’élite politica.

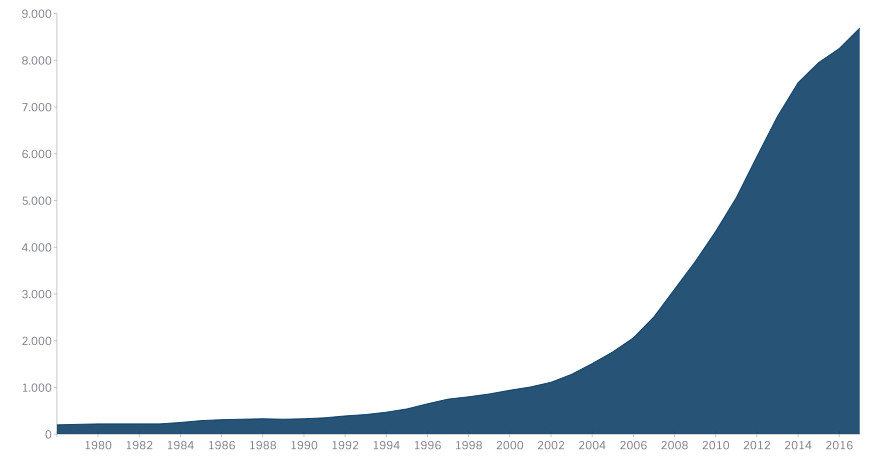

L’elemento ideale dello Stato sviluppista è presente in Cina fin dall’avvio delle riforme nel 1978. Da allora, il Partito comunista cinese (Pcc) ha fatto dello sviluppo economico la priorità assoluta della nazione, condizione necessaria (anche se non sufficiente) per reclamare un posto da protagonista sul palcoscenico mondiale, lasciando alle spalle definitivamente il “secolo dell’umiliazione nazionale” caratterizzato dalla sottomissione allo straniero (paesi occidentali, ma anche Giappone e Russia, 1842-1949). L’obiettivo era quantitativo: data la natura sperimentale delle riforme, non vi era coerenza tra le riforme propugnate da Deng, che però aveva chiaro il risultato finale – quadruplicare il Pil pro capite entro l’anno 2000, come affermato poi ufficialmente nel 12° congresso nazionale del Pcc nel 1982[29] (un obiettivo ampiamente e velocemente raggiunto, come si evince dalla Figura 1). In ciò, la Rpc rappresenta uno “Stato sviluppista neo-listiano con caratteristiche cinesi”, richiamandosi alle idee dell’economista tedesco Friedrich List, che nell’Ottocento studiò il nazionalismo economico come strumento per il catching-up della Germania rispetto all’Inghilterra.[30] Il Pcc ha sempre mantenuto un controllo ideologico centrale sulla strategia di sviluppo,[31] e non c’è di che sorprendersi se, negli ultimi anni, a fronte di una contrazione dei tassi di crescita, il nazionalismo politico ha conosciuto una speculare diffusione, accompagnandosi a una politica estera certamente più assertiva di quella denghiana.

Figura 1: Reddito nazionale pro capite (dollari USA correnti), 1978-2017

Fonte: World Bank – World Development Indicators (WDI)

Per quanto riguarda l’elemento istituzionale, non c’è dubbio che la versione cinese dello Stato sviluppista sia più decentralizzata rispetto alle esperienze di Giappone, Corea e Taiwan. A prima vista, la decentralizzazione dei processi decisionali in materia economica[32] sembra essere stata disfunzionale, poiché le singole amministrazioni locali entrarono in competizione tra loro per l’attrazione degli investimenti stranieri, senza apparente coerenza e complementarietà a livello locale.[33] Tuttavia, se da un lato la competizione portò a un miglioramento dell’efficienza nel lungo periodo, dall’altro la direzione dello sviluppo era invece definita e saldamente nelle mani del Pcc. Ovviamente, altre differenze emergono rispetto ai tre Stati sviluppisti “storici”: la Cina non creò un vantaggio competitivo, ma si affidò al vantaggio comparato di un vasto bacino di manodopera a basso costo, e per questo la crescita partì dall’industria leggera, e non da quella pesante;[34] inoltre, allo stesso stadio di sviluppo la Cina era più aperta agli investimenti stranieri.

Queste differenze sono però collegate alle diverse condizioni di partenza e al diverso contesto istituzionale: Giappone, Corea e Taiwan erano società agrarie, pronte ad abbracciare il capitalismo, mentre la Cina era un paese in cui la realtà rurale conviveva con una buona dose di industria pesante, d’impronta socialista. Quindi, per forza di cose, se il senso dello sviluppo era generare nuova ricchezza, aveva senso per la Cina abbandonare le sacche più inefficienti dell’economia socialista e aprirsi al capitale globale, secondo un paradigma “dello Stato sviluppista post-socialista”.[35] La logica era la stessa vista in azione negli Stati sviluppisti capitalisti, anche se a un diverso livello. Infatti, in Cina fu lo Stato nelle sue articolazioni locali (province, contee, villaggi) a mettere in moto i meccanismi di crescita, ma queste furono coordinate non da un ente amministrativo centralizzato bensì da un’agenzia sviluppista gerarchicamente organizzata, presente capillarmente sul territorio, dal centro alla periferia – il Pcc.[36] Fu il Pcc a dare la direzione all’economia, accettando anche battute d’arresto – ad esempio tra la crisi di Tian’anmen (1989) e il “viaggio a sud” (nánxún 南巡, 1992) con cui Deng rilanciò le riforme –, e fu il Pcc nel 14° congresso a definire l’economia con il termine “socialismo di mercato con caratteristiche cinesi”: un termine che, dopo le considerazioni svolte, non appare affatto un ossimoro.

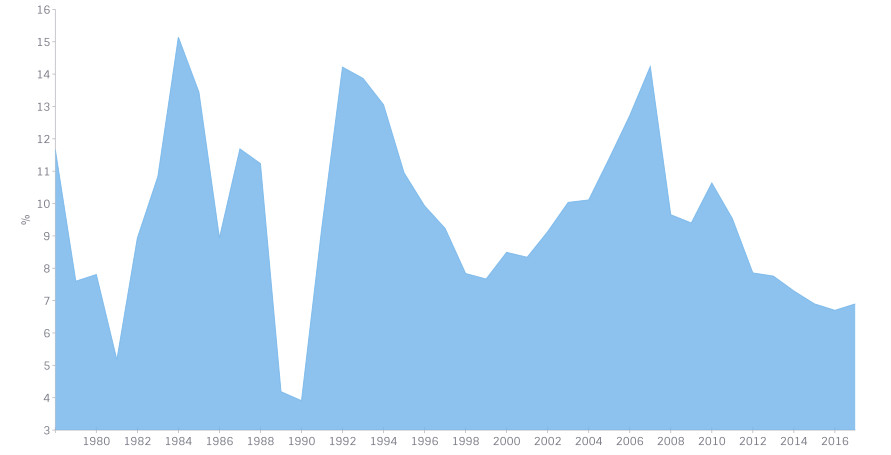

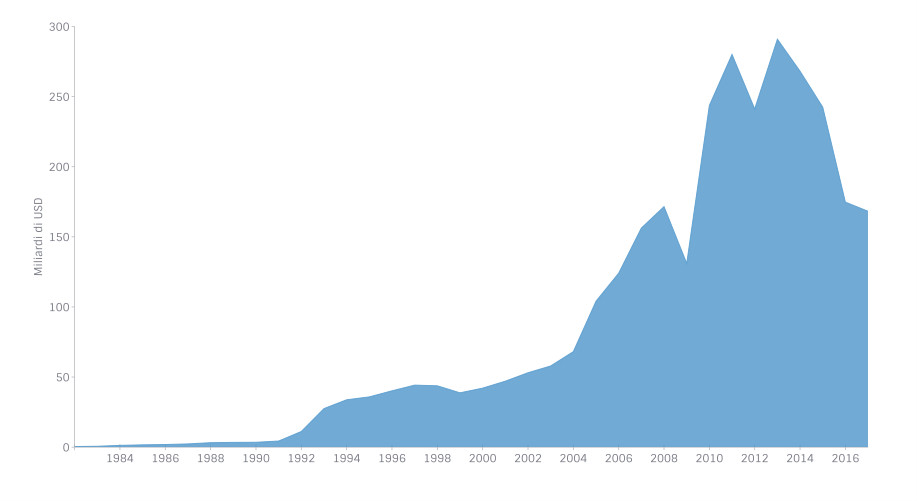

Il “1992 consensus” (oggetto dell’articolo di Jean François Huchet in questo numero di OrizzonteCina) fu fondamentale per dare vita a una crescita a due cifre nel decennio di leadership di Jiang Zemin e Zhu Rongji (Figura 2), che portò la Cina all’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) nel 2001. Il 1992 fu anche l’anno che vide il decollo degli investimenti diretti esteri (Figura 3). Per dirla con Robert Wade, il Pcc “governò il mercato” in modo da rendere compatibili gli incentivi esterni provenienti dall’economia globale con le logiche di political economy interna, proprio per non disarticolare il sistema istituzionale. Senza un cambiamento nei prezzi relativi dei fattori produttivi, che resero matura l’economia di Hong Kong, gli imprenditori della (ex) colonia britannica non si sarebbero spostati nella Cina continentale, e comunque i loro investimenti non avrebbero generato una crescita rafforzata, se il sistema economico interno, semi-riformato, non fosse stato ricettivo rispetto ai cambiamenti provocati dalla presenza del capitale straniero. La Rpc divenne così il primo Stato leninista in grado di distribuire risorse abbondanti, e questo non fu compreso per molto tempo dall’Occidente, abituato all’esperienza fallimentare dell’altro grande Stato leninista, l’Unione Sovietica, che per un po’ si resse sulla distribuzione di risorse scarse, alla lunga insostenibile.

Figura 2: Tassi di crescita annua del Pil, 1978-2017 (percentuale)

Fonte: World Bank – World Development Indicators (WDI)

Figura 3: Flusso netto di investimenti diretti esteri in Cina, 1982-2016 (dollari USA correnti)

Fonte: World Bank – World Development Indicators (WDI)

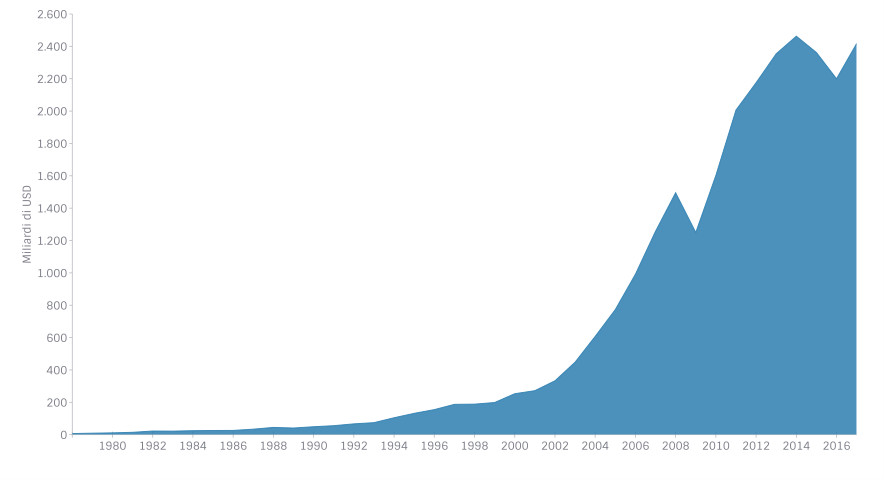

Infine, l’elemento corporativo dello Stato sviluppista è evidente anche in Cina. Negli anni Ottanta e Novanta del XX secolo, la struttura economica interna stava cambiando radicalmente: mutavano i diritti di proprietà e aumentava la concorrenza (ma anche la collaborazione) tra industrie di Stato, industrie collettive[37] e aziende private, si liberavano gli spiriti imprenditoriali, c’era bisogno di ingenti investimenti in capitale fisso. Esternamente, la maturazione delle economie di Hong Kong e Taiwan che spingevano per delocalizzare la produzione in Cina, l’apertura dei mercati occidentali, il collasso dell’Unione Sovietica, furono tutti fattori che non diedero altra scelta alla leadership di Pechino se non quella di innestarsi nell’ordine liberale, come dimostrato dall’esponenziale aumento delle esportazioni (Figura 4).

Figura 4: Esportazioni di beni e servizi (a USD correnti), 1978-2017

Fonte: World Bank – World Development Indicators (WDI)

In questo frenetico processo di distruzione creativa – quintessenziale al capitalismo – anche le burocrazie statali e gli apparati del Pcc poterono arricchirsi, insieme alla società. Contrariamente alle prescrizioni del Washington Consensus, nello Stato sviluppista Stato e mercato non sono separati, ma legati l’uno all’altro da un virtuoso partenariato.[38] L’esperienza cinese non può semplicemente essere etichettata come “capitalismo di Stato”[39] o come deviazione dal capitalismo, quasi che essa avesse il solo scopo di rafforzare potere e ricchezza dello Stato.[40] Analogamente, anche coloro che ritengono che la crescita cinese si spieghi con la potenza dispiegata dagli incentivi di mercato, laddove lo Stato avrebbe costituito un freno e un fattore di inefficienza, tendono a vedere un solo lato della medaglia.[41] Invece, Stato e mercato interagirono in maniera tale da potenziare sia lo Stato sia la società, in un processo di rafforzamento reciproco che portò alla nascita e all’espansione di una classe capitalista – quest’ultima ancora una volta lì a rappresentare una delle condizioni per il successo dello Stato sviluppista.

La crescita fu l’effetto combinato della moltiplicazione di attività imprenditoriali dal basso (gli animal spirits del capitalismo furono, soprattutto all’inizio, rilasciati dal capitale etnico cinese di Hong Kong e di Taiwan) e di una gestione top-down dell’economia, dando vita al “sino-capitalismo”[42] corporativo di cui parla Christopher McNally. La teoria delle “tre rappresentatività” (sān gè dàibiǎo, 三个代表) di Jiang Zemin, incastonata nella Costituzione nel 2002, altro non è se non il culmine del processo di cooptazione della classe capitalista nel Pcc. Peraltro, la degenerazione del sistema in un “capitalismo patrimoniale”[43] potrebbe segnalare la fine di una fase dello sviluppismo in Cina, come vedremo. In questo quadro corporativo, non manca inoltre l’elemento della repressione del lavoro, assai familiare ai paesi in via di sviluppo che si aprono ai processi globalizzanti.[44] Soprattutto a partire dai primi anni del XXI secolo la crescita ha cominciato a creare perdenti, appartenenti a una “nuova sottoclasse” priva di diritti,[45] una classe marginalizzata composta da milioni di lavoratori migranti,[46] costretti a sbarcare il lunario in condizioni di lavoro gravose.[47] Che le critiche più forti provengano da esponenti di correnti che si dichiarano espressamente socialiste dovrebbe fare riflettere non poco.

Di là dal fiume: la fine dello Stato sviluppista?

Dopo l’ingresso della Rpc nell’Omc e la cooptazione degli imprenditori cinesi all’interno del Pcc in ossequio al “Pensiero delle tre rappresentatività”, iniziò in Cina il decennio di Hu Jintao e Wen Jiabao (2002-2012), un’epoca che è stata definita a basso tasso di sviluppismo.[48] Con l’enfasi sullo “sviluppo scientifico” e sulla “società armoniosa” Hu e Wen cercarono di attuare politiche di redistribuzione e di temperamento degli eccessi del “turbocapitalismo” degli anni ’90, ma una leadership debole e gli alti costi di transazione riscontrati nei settori della società più restii al cambiamento (ad esempio, le imprese di Stato)[49] impedirono di ottenere risultati significativi. Nella prima parte dell’amministrazione Hu-Wen apparvero chiari i limiti delle politiche attuate per favorire una crescita non soltanto più sostenibile dal punto ambientale (nel frattempo, le città cinesi erano diventate tra le più inquinate al mondo), ma anche più basata sui consumi interni e meno trainata dalle esportazioni.

Fu allora che, internamente, si manifestò il primo disallineamento tra incentivi dello Stato centrale e autorità locali,[50] il cui allineamento aveva invece permesso il successo della prima fase sviluppista. A livello locale, infatti, si continuò a privilegiare quel modello di crescita estremamente quantitativo, votato alla generazione di profitti, scambi e investimenti (grazie soprattutto al leasing della terra per usi industriali e residenziali), che non rispondeva più alle esigenze del governo centrale, il quale – avendo una visione più ampia del paese – aveva intuito i limiti e le criticità dello sviluppo puramente quantitativo. Ma fu la Grande recessione iniziata nel 2007-08, proprio nel cuore dell’impero americano, a fornire le prime avvisaglie del secondo cruciale disallineamento, quello tra gli incentivi di political economy interna e quelli derivanti dal contesto internazionale. Con la contrazione del mercato statunitense e del mercato europeo, infatti, si ridussero gli spazi per l’assorbimento delle esportazioni cinesi, e i tassi di crescita diminuirono drasticamente (Figura 2). Pechino non poté allora far altro che ricorrere ad un massiccio piano di stimolo dell’economia con fondi pubblici, pari a 4.000 miliardi di renminbi (oltre 580 miliardi di dollari USA): il rilancio della costruzione di grandi infrastrutture, in particolare le reti stradale e ferroviaria, e l’abbondanza di credito facile riportarono presto la Cina a crescere a tassi a due cifre, anche se i costi in termini di inefficienza, indebitamento e sovrapproduzione appaiono ora chiari. Da un lato, infatti, la Cina rappresenta oggi una quota del 16% del PIL mondiale (rispetto al 6% allo scoppio della crisi), ma, dall’altro, il debito aggregato cinese – passato nel frattempo dal 150% al 250% del PIL – costituisce secondo molte voci il vero tallone d’Achille dell’economia cinese, frutto avvelenato di “una decennale ubriacatura”.[51]

Oltre ai costi economici, lo stimolo ha determinato importanti riflessi politici: un rafforzamento dell’approccio top-down rispetto all’espansione bottom-up (nello schema del sino-capitalismo di McNally), e un consolidamento dell’autoritarismo centralista[52] (in parte spinto dalla necessità di porre rimedio al primo disallineamento di cui si è detto). Per autori più vicini al mainstream anglo-americano, la crisi finanziaria è stata un’occasione persa: l’iniezione di denaro pubblico nell’economia ha semplicemente procrastinato nel tempo scelte dolorose ma necessarie.[53] Infine, dal punto di vista strutturale lo stimolo ha rafforzato ulteriormente le aziende di Stato a discapito del settore privato (un fenomeno noto in Cina come guójìn míntuì, 国进民退),[54] facendo aumentare ancora di più i costi di transazione per gli iniziatori delle riforme.

Con l’ascesa al potere di Xi Jinping nel 2012, fu presto evidente che si stava per chiudere una fase del percorso sviluppista cinese. La campagna contro la corruzione, il lancio della Belt & Road Initiative, l’annuncio di una “nuova normalità” nel 13° piano quinquennale 2016-2020 (rappresentata dalla serena accettazione di tassi di crescita in calo al 6-7%), la proclamazione, nel 19° congresso nazionale del Pcc del 2017, del “socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era”, l’approvazione del nuovo grandioso piano di politica industriale Made in China 2025 sono tutti segnali del cambiamento che nuovi incentivi interni e internazionali impongono alla Cina. Lo stesso Xi ha elencato con precisione, nel 2013, le contraddizioni e le sfide dello sviluppo cinese nelle “spiegazioni” allegate a un documento approvato nel corso di un’altra terza sessione plenaria (per prassi le terze sessioni plenarie sono dedicate all’economia), ossia la “Decisione sulle principali questioni riguardanti l’approfondimento comprensivo delle riforme”.[55] Per risolvere i principali problemi dell’economia – tra cui le disuguaglianze di reddito, le disparità tra città e campagne, e tra province, le carenze del sistema di welfare in ambito sanitario, scolastico e pensionistico, l’inquinamento ambientale, e la capacità innovativa ancora debole – il testo, nella sua vaghezza, prometteva di affidare al mercato un “ruolo decisivo”. Nello stesso anno, il governo cinese e la Banca Mondiale pubblicarono il Rapporto China 2030, anch’esso forse uno degli ultimi tentativi delle istituzioni finanziarie internazionali di sostenere i riformatori e le forze del mercato in Cina.[56] Implementare compiutamente questi indirizzi, tuttavia, avrebbe comportato la disarticolazione del sistema leninista che aveva sostenuto fino a quel momento lo Stato sviluppista, un prezzo che il Pcc non intendeva e non intende pagare.[57] Non sorprende, quindi, che sul piano interno le difficoltà incontrate da Hu e Wen siano state affrontate da Xi con un accentramento del potere nelle proprie mani. Poi la sorte ci ha messo del suo: sul piano internazionale la svolta mercantilista della Presidenza Trump nel 2017 e nel 2018 ha fatto calare il sipario su quasi quarant’anni di reciproca collaborazione economica.

Improvvisamente, l’egemone statunitense segnala di non essere più disposto a pagare il conto della fornitura di un bene pubblico (l’apertura del suo mercato ai beni cinesi) e di voler ridurre il deficit commerciale strutturale con Pechino, limitando le importazioni attraverso l’imposizione di dazi e altre misure restrittive (si veda l’articolo di Giorgio Prodi in questo numero di OrizzonteCina). Gli incentivi di Washington e quelli della Cina non collimano più. Si comprende allora la preoccupazione di Xi Jinping. L’esperienza storica degli Stati sviluppisti, infatti, ci dice che senza lo sbocco dei mercati esteri il paradigma entra in crisi: gli accordi del Plaza (1985) che rivalutarono lo yen e i Voluntary Export Agreements furono l’inizio della recessione per il Giappone (oggi in preda a un vistoso calo demografico); il tracollo coreano del 1997 permise al Fondo Monetario e al governo di Washington di smantellare l’apparato di political economy che aveva sostenuto la crescita di Seul; Taiwan, da canto suo, è rimasta a galla grazie soprattutto al mercato cinese, giocando spesso un ruolo di ponte con il business americano. Qualcuno addirittura s’interroga se l’economia cinese farà la stessa fine di quella giapponese, che da decenni registra tassi di crescita bassi o nulli.[58]

Pertanto, quando Xi Jinping nel 2017 si è presentato a Davos davanti al gotha economico e finanziario globale riunito per il World Economic Forum, nel suo discorso il tema dell’apertura dei mercati globali è stato centrale:[59] il Presidente cinese (e Segretario generale del Pcc) è apparso come il nuovo difensore della globalizzazione che ha servito così bene la crescita cinese. Tuttavia, l’ordine liberale – di cui la globalizzazione è figlia – richiede un egemone che apra il proprio mercato nazionale alle merci straniere, sulla base di un comune terreno di gioco (level-playing field): perciò le aspettative occidentali sono ben diverse dalla realtà che si prospetta con l’applicazione concreta del Made in China 2025, o dei progetti della Belt and Road Initiative, che in molti casi sembrano favorire (mediante sussidi e politiche protezionistiche) le imprese cinesi, per lo più statali, a discapito di quelle internazionali.[60] Lo stesso Xi Jinping, nel discorso celebrativo del quarantennale dell’avvio delle riforme, lo scorso dicembre, ha dichiarato che il sostegno alle industrie di Stato resta prioritario, mentre allo stesso tempo il partito guiderà lo sviluppo del settore privato.[61]

La tesi liberale – secondo cui con l’ingresso nell’Omc la Cina sarebbe stata socializzata all’ordine guidato dall’Occidente, ne avrebbe compreso i vantaggi, e un giorno, sarebbe magari diventata più democratica,[62] emergendo come parte costitutiva dell’ordine stesso – è stata definitivamente abbandonata.[63] La tesi era basata su due assunti che si sono rivelati errati: la poca verosimiglianza del primo – che la Cina, modernizzandosi, si sarebbe occidentalizzata – poteva essere facilmente intuita disponendo di un minimo di conoscenza della storia cinese degli ultimi 180 anni, mentre il secondo – l’idea che sarebbe stata Washington ad abbandonare il credo liberale per abbracciare il mercantilismo – era semplicemente inconcepibile. Anche se è normale che dopo la lunga prima fase di riforme la Cina cresca a tassi più moderati (successe così per Giappone, Corea e Taiwan), le condizioni interne e internazionali che hanno a lungo permesso alla logica dello Stato sviluppista di dispiegarsi pienamente – un governo che agisca come filtro virtuoso tra le pressioni economiche globali e le esigenze di political economy interna – non ci sono più. Non potendo piegare Pechino attraverso la leva monetaria (come accaduto con Tokyo tramite gli Accordi del Plaza), giacché una buona parte del debito pubblico statunitense è detenuta dalla Cina, gli Stati Uniti stanno utilizzando la leva commerciale.[64]

In sintesi, si è concluso un ciclo, e se ne apre un altro carico di interrogativi. Forse non si tratta solamente d’incognite economiche, ma potrebbe essere iniziata una transizione egemonica simile a quella degli anni Trenta, quando lo scettro del potere globale stava passando da Londra a Washington: anche se Pechino non considera il concetto di egemonia applicabile a sé,[65] fin dal tempo degli Stati tributari la Cina sosteneva un ordine asiatico gerarchico, con il Celeste Impero nel mezzo. Ora che il fiume evocato da Deng Xiaoping è stato attraversato, sembra che non si presentino davanti alla Cina distese praterie, bensì intricate foreste piene d’insidie.[66]

Si ringrazia Michele Boario per l’elaborazione dei grafici.

[1] Wu Xiaobo, Miracolo cinese: i trent’anni che hanno cambiato il mondo, trad. it. Maria Peroggi e Angelo De Marinis (Milano: Francesco Brioschi Editore, 2010), 7.

[2] Chalmers Johnson, MITI and the Japanese miracle: the growth of Japanese industrial policy 1952-1975 (Stanford: Stanford University Press, 1982).

[3] Alice Amsden, Asia’s next giant: South Korea and late industrialization (New York: Oxford University Press, 1989).

[4] Robert H. Wade, Governing the market: economic theory and the role of government in Taiwan’s industrialization (Princeton: Princeton University Press, 1990).

[5] Alexander Gerschenkron, Economic backwardness in historical perspective (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962); Stephen Haggard, Pathways from the periphery (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990); Ha-Joon Chang, Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective (Londra: Anthem Press, 2003).

[6] T.J. Pempel, “The Developmental Regime in a Changing World Economy”; in The Developmental State, a cura di Meredith Woo-Cumings (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999), 139.

[7] Robert H. Wade, Governing the market, 301.

[8] Robert H. Wade, “The reprinting of Governing the Market: a dinner table conversation”, Issues & Studies 40 (2004) 1: 103-34 e 107-08.

[9] Sembra essere questo l’approccio ad esempio di Kevin G. Cai in The political economy of East Asia: regional and national dimensions (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011).

[10] La teoria della stabilità egemonica fu formulata per la prima volta da Charles Kindleberger, The world in depression (Berkeley, CA: University of California Press, 1973).

[11] Mushtaq Khan, “The Role of Civil Society and Patron-Client Networks in the Analysis of Corruption” in: Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, a cura di UNDP-OECD (New York, NY: UNDP Management Development and Governance Division), 111-27.

[12] Fu questo infatti il caso dell’Unione Sovietica. Su questo e sulle radici rivoluzionarie dell’evoluzione cinese si veda il quarto capitolo di: Giuseppe Gabusi, L’importazione del capitalismo: il ruolo delle istituzioni nello sviluppo economico cinese (Milano: Vita & Pensiero, 2009).

[13] Linda Weiss, “Developmental states in transition: adapting, dismantling, innovating, not «normalizing»”, The Pacific Review 13 (2000) 1: 21-55, 23.

[14] Albert O. Hirschman, The strategy of economic development (New Haven, CT: Yale University Press, 1958).

[15] Meredith Woo-Cumings, The developmental state (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999); Andrzej Bolesta, China and post-socialist development (Bristol: Policy Press, 2015), 40.

[16] In Giappone fu il Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (MITI), mentre a Taiwan fu il Consiglio per la Pianificazione Economica e lo Sviluppo (CEPAD).

[17] Andrea Boltho e Maria Weber, “Did China Follow the East Asian Development Model?”, in State Capitalism, Institutional Adaptation, and the Chinese Miracle, a cura di Barry Naughton e Kellee S. Tsai (New York, NY: Cambridge University Press, 2015), 240-64, 242.

[18] Peter B. Evans, Embedded autonomy: states and industrial transformation (Princeton: Princeton University Press, 1995).

[19] Richard Boyd e Tak-Wing Ngo, “Emancipating the Political Economy of East Asia from the Growth paradigm”, in Asian States: Beyond the Developmental Perspective, a cura di Richard Boyd e Tak-Wing Ngo (Abingdon: Routledge, 2005); Fred Block e Marian Negoita, “Beyond Embedded Autonomy: Conceptualizing the Work of Developmental States” in The Asian Developmental State: Reexaaminations and New Departures, a cura di Yin-wah Chu (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016), 57-72; Michelle F. Hsieh, “Embedding the Economy: the State and Export-led Development in Taiwan” in The Asian Developmental State: Reexaaminations and New Departures, a cura di Yin-wah Chu (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016), 73-95.

[20] Linda Weiss e John M. Hobson, States and economic development (Cambridge: Polity, 1995).

[21] Manuel Castells, “Four Asian Tigers With a Dragon Head”, in States and Development in the Asian Pacific Rim, a cura di Richard P. Appelbaum e Jeffrey W. Henderson (Londra: SAGE), 33-70.

[22] Andrzej Bolesta, China and post-socialist development (Bristol: Policy Press, 2015), 16.

[23] Lawrence J. Lau et al., “Reform without losers: an interpretation of China’s dual-track approach to transition”, Journal of Political Economy 108 (2000) 1: 120-43.

[24] Marc Blecher, “Developmental State, Enterpreneurial State: the Political Economy of Socialist Reform in Xinju Municipality and Guanghan County”, in The Chinese State in the Era of Economic Reform: the Road to a Crisis, a cura di Gordon White (Basingstoke: Macmillan, 1991), 265-291.

[25] David Zweig, Internationalizing China: domestic interests and global linkages (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002).

[26] Kenneth G. Lieberthal e David M. Lampton (a cura di), Bureaucracy, politics, and decision making in post-Mao China (Berkeley, CA: Berkeley University Press, 1992).

[27] Barry Naughton, “China’s distinctive system: can it be a model for others?”, Journal of Contemporary China 19 (2010), 65: 437-60.

[28] Il tema del Beijing Consensus è ora passato di moda, ma si veda sul tema: Joshua C. Ramo, The Beijing consensus (London: The Foreign Policy Centre, 2004); Stefan Halper, The Beijing consensus: how China’s authoritarian model will dominate the twenty-first century (New York, NY: Basic Books); Xin Li et al., “Redefining Beijing consensus: ten economic principles”, China Economic Journal 2 (2010) 3: 297-311. Più dubbioso è Suisheng Zhao, “The China model: can it replace the Western model of modernization?”, Journal of Contemporary China 19 (2010) 65: 419-36.

[29] K. C. Yeh, “Macroeconomic issues in China in the 1990s”, in The Chinese Economy Under Deng Xiaoping, a cura di Robert F. Ash e Y. Y. Kueh (Oxford: Oxford University Press 1996), 11-54.

[30] Shaun Breslin, “The «China model» and the global crisis: from Friedrich List to a Chinese mode of governance?”, Third World Quarterly 17 (1996) 4: 689-706.

[31] Barry Naughton, Growing out of the plan: Chinese economic reform, 1978-1993 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 85-91.

[32] Marc Blecher, “Developmental State, Enterpreneurial State: the Political Economy of Socialist Reform in Xinju Municipality and Guanghan County”, in The Chinese State in the Era of Economic Reform: the Road to a Crisis, a cura di Gordon White (Basingstoke: Macmillan, 1991), 265-91; Jean C. Oi, “Fiscal reforms and the economic foundations of local state corporatism in China”, World Politics 45 (1992), 1: 99-126; Jean C. Oi, “The role of the local state in China’s transitional economy”, The China Quarterly 144 (1995): 1132-1149; Jean C. Oi, Rural China takes off: institutional foundations of economic reform (Berkeley, CA: University of California Press, 1999); Jonathan Unger and Anita Chan, “Corporatism in China: a Developmental State in an East Asia Context”, in China After Socialism: In the Footsteps of Eastern Europe or East Asia?, cura di Barret L. McMormick e Jonathan Unger (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1996).

[33] Shaun Breslin, “China: developmental state or dysfunctional development?”, Third World Quarterly 17 (1996) 4: 689-706.

[34] Andrea Boltho e Maria Weber, “Did China Follow the East Asian development Model?”, in State Capitalism, Institutional Adaptation, and the Chinese Miracle, a cura di Barry Naughton e Kellee S. Tsai (New York, NY: Cambridge University Press, 2015), 240-64 e 242.

[35] Andrzej Bolesta, China and post-socialist development (Bristol: Policy Press, 2015); Alvin Y. So, “The Post-Socialist Path of the Developmental State in China”, in The Asian Developmental State: Reexaminations and New Departures, a cura di Yin-Wah Chu (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016), 175-196.

[36] La definizione del Pcc come “political economy residual claimant” si trova in Giuseppe Gabusi, L’importazione del capitalismo: il ruolo delle istituzioni nello sviluppo economico cinese (Milano: Vita & Pensiero, 2009), 94-95. Per una magistrale ricostruzione delle dinamiche sviluppiste tra centro e periferia si veda Susan Shirk, The political logic of economic reform in China (Berkeley, CA: University of California Press, 1992). Sul concetto del Pcc come “imperatore organizzativo” si veda Yongnian Zheng, The Chinese communist party as organizational emperor: culture, reproduction, and transformation (London: Routledge, 2010).

[37] Rappresentate dalle cosiddette Township and Village Enterprises (TVEs).

[38] Geoffrey R.D. Underhill e Xiaoke Zhang, “The state-market condominium approach” in: Asian States: beyond the developmental perspective, a cura di Richard Boyd e Tak-Wing Ngo (Abingdon: Routledge, 2005) 43-66.

[39] Barry Naughton e Keller S. Tsai, “Introduction: state capitalism and the Chinese economic miracle” in: State capitalism, institutional adaptation, and the Chinese miracle, a cura di Barry Naughton e Kellee S. Tsai (New York, NY: Cambridge University Press, 2015), 1-24 e 18-19.

[40] Ian Bremmer, The end of the free market: who wins the war between states and corporations? (New York: Portfolio, 2010), 179.

[41] Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics: entrepreneurship and the state (New York: Cambridge University Press, 2008); Ronald Coase e Ning Wang, Come la Cina è diventata un paese capitalista, trad. It. di D. Mengo (Torino: Istituto Bruno Leoni, 2016); Victor Nee e Sonja Opper, Capitalism from Below: markets and institutional change in China (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012); Nicholas R. Lardy, Markets over Mao: the rise of private business in China (Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2014).

[42] Christopher A. McNally, “Sino-Capitalism: China’s reemergence and the international political economy”, World Politics 64 (2012) 4: 741-76.

[43] Uwe Becker, “Institutional Change in the BRICs, Eastern Europe, South Africa and Turkey, 1998-2008”, in The BRICs and Emerging Economies in Comparative Perspective: Political Economy, Liberalisation and Institutional Change (Abingdon: Routledge, 2014), 53-7.

[44] Mary E. Gallagher, Contagious capitalism: globalization and the politics of labor in China (Princeton: Princeton University Press, 2005).

[45] Dorothy J. Solinger, “The creation of a new underclass in China and its implications”, Environment and Urbanization 18 (2006) 1: 177-93.

[46] Gerard Greenfield e Apo Leong, “China’s communist capitalism: the real world of market socialism”, The Socialist Register (1997): 96-122.

[47] Qinglian He, “China’s listing social structure”, New Left Review 5 (2000) settembre-ottobre: 68-99.

[48] Rebecca S.K. Li, “Changing Developmental-ness of the State – the Case of China”, in The Asian Developmental State: Reexaminations and New Departures, a cura di Yin-Wah Chu (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016), 197-216.

[49] Sulla resistenza delle imprese di stato alle riforme si veda Kield E. Brødsgaard, “Politics and business group formation in China: the Party in control?”, The China Quarterly 211 (2012): 624-48.

[50] Sulla perenne tensione in Cina tra centro e periferia, la cui dinamica condizionerà il futuro percorso della Cina, si veda l’ottimo lavoro di Jae Ho Chung, Centrifugal empire: central-local relations in China (New York: Colombia University Press, 2016).

[51] “Ten-year hangover”, The Economist, 17 novembre 2018, 62-64.

[52] Barry Naughton, “China’s Response to the Global Crisis, and the Lessons Learned”, in The Global Recession and China’s Political Economy, a cura di Dali L. Yang (New York: Palgrave Macmillan 2012), 15-32.

[53] David Shambaugh, China’s future (Cambridge and Maiden, MA: Polity Press, 2016).

[54] Dali L. Yang e Junyan Jiang, “Guojin Mintui: the Global Recession and Changing State-Economy Relations in China”, in The Global Recession and China’s Political Economy, a cura di Dali L. Yang (New York: Palgrave Macmillan 2012), 33-69.

[55] David Shambaugh, China’s future (Cambridge and Maiden, MA: Polity Press, 2016), 8-9.

[56] The World Bank e Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Consiglio per gli Affari di Stato della Repubblica popolare cinese, China 2030: building a modern, harmonious, and creative society (Washington, DC: The World Bank, 2013), disponibile all’Url: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf.

[57] Nel discorso ufficiale per celebrare il quaratennale delle riforme, Xi Jinping non poteva essere più chiaro: “Dobbiamo risolutamente riformare ciò che dovrebbe e può essere cambiato, altrettanto risolutamente non dobbiamo riformare ciò che non dovrebbe e non può essere cambiato”. Si veda: Lily Kuo, “Xi Jinping: president warns other nations not to «dictate» to China”, The Guardian, 18 dicembre 2018, disponibile all’Url: https://www.theguardian.com/world/2018/dec/18/xi-jinping-says-china-is-builder-of-peace-as-he-tries-to-shore-up-confidence.

[58] Leo Lewis et al., “Is China’s economy turning Japanese?”, Financial Times, 28 maggio 2017, disponibile all’Url: https://www.ft.com/content/a3564812-363c-11e7-99bd-13beb0903fa3.

[59] “Xi Jinping portrays China as a rock of stability”, The Economist, 21 gennaio 2017, disponibile all’Url: http://www.economist.com/news/china/21715035-does-he-really-want-be-global-leader-xi-jinping-portrays-china-rock-stability.

[60] Ha destato clamore il recente caso del ponte di Peljesac, finanziato in massima parte dall’Unione Europea. Questo sarà realizzato da un conglomerato statale cinese che per vincere l’appalto ha praticato uno sconto consistente rispetto al concorrente diretto, una ditta austriaca. Si vedano: Marc Santora e Barbara Surk, “For China, a bridge over the Adriatic is a road into Europe”, The New York Times, 11 ottobre 2018, disponibile all’Url: https://www.nytimes.com/2018/10/11/world/europe/china-croatia-bridge-adriatic-sea.html.

[61] Chris Buckley e Steven Lee Myers, “4 takeaways from Xi Jinping’s speech defending Communist Party control”, The New York Times, 18 ottobre 2018, disponibile all’Url: https://www.nytimes.com/2018/12/18/world/asia/xi-china-speech-takeaways.html.

[62] Sorge il dubbio che i liberali siano caduti in errore pensando che in ogni caso la borghesia sosterrebbe la democrazia liberaldemocratica. Il recente caso thailandese dimostra che nel XXI secolo questo non è scontato. Si veda: Claudio Sopranzetti, “La Thailandia al voto dopo cinque anni: cambiare tutto per non cambiare niente?”, RISE 3 (2017) 3: 4-6, disponibile all’Url: https://www.twai.it/wp-content/uploads/2018/12/RISE_VOL3_03_Settembre2018-2.pdf.

[63] Il settimanale britannico The Economist arrivò a dedicare una copertina al tema dell’errore di valutazione dell’Occidente sulla Cina. Si veda: “How the West got China wrong”, The Economist, 1 marzo 2018, disponibile all’Url: https://www.economist.com/printedition/2018-03-03.

[64] Si sostiene addirittura che gli economisti cinesi più liberali (in senso denghiano) facciano il tifo per Trump, che potrebbe costringere Xi Jinping ad applicare più incentivi di mercato e a sostenere meno le imprese di Stato, le vere star – accanto a Xi Jinping – delle celebrazioni dei quarant’anni delle riforme. Si veda: “Seeking Salvation”, The Economist, 8 dicembre 2018, disponibile all’Url: https://www.economist.com/china/2018/12/08/forty-years-after-deng-opened-china-reformists-are-cowed.

[65] Wang Yanan, “China «will never seek hegemony», president Xi Jinping says”, Time, 18 gennaio 2018, disponibile all’Url: http://time.com/5482423/china-hegemony-xi-jinping-reform-speech/.

[66] La parte iniziale di questo articolo è una rivisitazione di alcuni brani contenuti in un mio precedente lavoro: Giuseppe Gabusi, “«The Reports of My Death Have Been Greatly Exaggerated»: China and the developmental state 25 years after governing the market”, The Pacific Review 30 (2017) 2: 232-250.

Il libro “L’Asia al centro del cambiamento” (Treccani, 2022), a cura di Giuseppe Gabusi (T.wai & Università di Torino), è nominato per il Premio Libro... Read More

Copyright © 2024. Torino World Affairs Institute All rights reserved